春节档动画电影《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)上映三周票房突破120亿元,大幅刷新历史纪录并仍在不断摸高全球电影票房榜。这一成就不仅是数字的狂欢,更掀起了一场全民热议的文化现象。“难道你想改变这个世界?”“我想试试。”电影中的台词,正是当代中国人孜孜以求的轨迹,是哪吒在这个时代带给人们的文化共鸣。它不仅证明了中国传统文化IP的巨大潜力,更是中国动画工业从技术革新到文化输出、从产业链升级到全球影响力拓展的里程碑。影片以技术突破为筋骨、文化表达为灵魂、工业体系为支撑、国际传播为舞台、深刻主题为内核,为国漫跻身世界一流提供了全方位的范本。

▶ 文化表达:

传统基因的现代化转译

技术为形,文化为魂。《哪吒2》的深层魅力在于其对中国传统文化的解构与重构。主创团队大胆突破,颠覆设定,将哪吒塑造成一个叛逆不羁的“魔童”形象,既保留了传统故事中哪吒的反抗精神,又赋予其现代青年的个性特征,让观众真切感受到了中国式价值观的表达,既让老观众耳目一新,又让年轻观众产生强烈共鸣。这种“传统符号的现代化编码”,让《哪吒2》既是神话新编,亦是时代精神的镜像。

▶ 技术突破:

从“追赶者”到“领跑者”

《哪吒2》的成功首先源于其技术层面的颠覆性突破。制作团队自主研发了全球首个“动态水墨渲染引擎”,将中国传统水墨画的“气韵生动”融入3D动画中。例如,敖丙冰戟划过银幕时,墨色在冻结与晕染间的瞬息变幻,仅0.8秒的画面便耗费团队9个月的攻坚,最终实现了毛笔在宣纸上晕染渗透的实时模拟。这一技术不仅破解了传统水墨数字化的难题,更构建起东方美学的视觉语法体系。在特效领域,影片采用“乾坤”渲染系统,将粒子特效与生物动力学结合。以青龙敖丙的鳞片为例,每片鳞甲作为独立的光线反射体,通过粒子算法模拟真实生物肌体的弹性形变。而哪吒的“三头六臂”神通则摒弃西方机甲风格,以敦煌飞天壁画的灵感,用渐变粒子流营造“似有还无”的东方玄幻意境。全片2400多个镜头中,特效占比超80%,单场景角色数量甚至达2亿个,展现了中国动画工业在流体动力学、粒子系统等领域的全球领先水平。这背后,是中国动画工业体系的系统性升级,是全国138家制作公司、4000多人团队耗时5年的通力合作,集中体现了中国动画工业体系的成熟与进步,从作坊式生产到智能工业化的蜕变。

▶ 国际传播:

从“文化输出”到“价值共鸣”

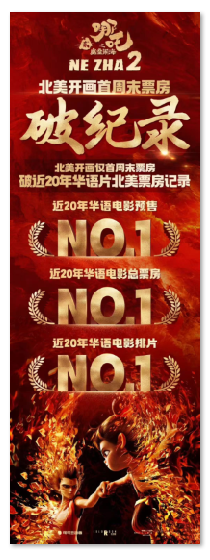

《哪吒2》的全球票房与海外口碑,彰显了中国文化的国际传播力。影片在北美、欧洲、东南亚同步上映,登上多国非英语片票房榜首。影片将哪吒“割肉还母”的悲情叙事转化为“打破偏见”的成长主题,通过哪吒与敖丙的立场冲突,探讨身份认同与命运自主的普世议题。这种主题的共通性,使影片超越国界,让中国传统和文化动画电影以崭新的姿态走向全球舞台,参与全球传播的话语权争夺。北京电影学院教授陈向农认为,影片的成功证明中国动画有能力以本土故事引发全球共情。法国昂西国际动画节评委评价其“以东方美学重新定义了动画的视觉边界”。外交部发言人郭嘉昆指出,这类作品已成为中外文化交流的新桥梁。

▶ 深刻主题:

个体叙事与文化价值

在娱乐性之外,影片还蕴含着深刻的文化思考。影片通过哪吒的成长故事,探讨了自我认同、家庭关系、社会偏见等多重主题,引发了观众对亲情、友情、个人成长等命题的思考。申公豹的“成仙执念”与龙族的“使命枷锁”,更隐喻现代社会的阶层固化与身份焦虑,使古典角色成为当代价值观的载体。这种深度表达方式,助力影片成为全年龄向超现象级的电影作品,产生了强烈的文化价值引领,成为新时代具有思想深度的文化作品代表。

《哪吒之魔童闹海》的爆红绝非偶然,它是技术硬实力、文化软实力、工业体系支撑力、国际传播策略与主题思想深度的共振结果。影片不仅打破了票房“天花板”,更以“东方美学+现代科技”的模式,为中国动画树立了全球竞争的新标杆。正如影片结尾少年哪吒眺望的海天之际,中国动画的星辰大海,正随着技术革新与文化自觉的浪潮,向世界徐徐展开。

(作者单位:中共甘肃省委宣传部电影处)